Steuerbare Drainagen

Der Bau von Drainagen auf landwirtschaftlichen Flächen hatte in den letzten hundert Jahren eine große Bedeutung zur Ertragssteigerung beziehungsweise zur Erschließung von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Diese Meliorationsmaßnahme hatte zum Ziel, Staunässe zu verhindern, die Bodenstruktur und die Bewirtschaftbarkeit der Flächen zu verbessern und somit die Erträge abzusichern. Einige Flächen konnten überhaupt erst durch die Drainierung in Nutzung genommen werden. Durch den Klimawandel haben sich jedoch auf einigen Standorten die Rahmenbedingungen verändert, so dass nur noch saisonale Wasserüberschüsse vorhanden sind. Um diese ungleich über das Jahr verteilten Zeiträume mit ausreichender Wasserverfügbarkeit auszudehnen, können die vorhandenen Drainagestrukturen genutzt und mit einer Regulierungseinrichtung versehen werden. Bei Bedarf werden die steuerbaren Drainagen mit Wetter-Prognosesysteme ergänzt, um den Einstau noch zielgerichteter zu gestalten.

Im Gegensatz zur Entrohrung werden bei diesem Ansatz die im Boden verlegten Drainagerohre nicht vollständig verschlossen. Stattdessen wird am Auslass des Drainagesystems ein Regelungsschacht eingebaut, der prinzipiell die gleiche Funktionsweise hat wie ein Mönch. In dem Schacht wird die Wasserstandshöhe im Boden gesteuert, ab welcher das Wasser über das Drainagesystem in den Vorfluter eingeleitet wird. So kann während der regenreichen Wintermonate durch Verschluss der Drainage Wasser in der Fläche gehalten werden. Regulierbare Drainagen ermöglichen damit sowohl den Einstau des Wassers, um Trockenperioden zu überbrücken, als auch den Abfluss des Wasser zur Bewirtschaftung der Fläche. Diese Art von Wasserrückhalt ist auf dem Acker und auf dem Grünland möglich. Prognosemodelle entscheiden unter anderem unter Berücksichtigung von Wetterdaten und Bodenfeuchtesensoren den optimalen Zeitpunkt zur Öffnung des Drainageabflusses, so dass die Fläche befahrbar und bewirtschaftbar ist, der Wasserbodenspeicher aber noch ausreichend den Pflanzenbestand über die folgende Trockenperiode mit Wasser versorgen kann. Regulierbare Drainagen sind gut anschlussfähig an bestehende Drainagesysteme - sie sind in der Regel kostengünstig und einfach einzubauen.

Gesteuerte Drainagen: Mit dem Winterregen für den Sommer vorsorgenDas Poster der Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH fasst die Ziele und Funktionsweise des Systems zusammen.2 MB

Gesteuerte Drainagen: Mit dem Winterregen für den Sommer vorsorgenDas Poster der Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH fasst die Ziele und Funktionsweise des Systems zusammen.2 MB

Steuerung von landwirtschaftlichen Drainagen: Hinweise für die praktische UmsetzungDas Merkblatt des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg gibt einen Überblick über die Funktionsweise, die Vorteile und praktische Umsetzung regulierbarer Drainagen. Autoren: Anna-Lena Schweizer und Josef Schimetschek406 KB

Steuerung von landwirtschaftlichen Drainagen: Hinweise für die praktische UmsetzungDas Merkblatt des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg gibt einen Überblick über die Funktionsweise, die Vorteile und praktische Umsetzung regulierbarer Drainagen. Autoren: Anna-Lena Schweizer und Josef Schimetschek406 KB

Laufende Projekte

Derzeit beschäftigen sich in Deutschland mindestens vier Projekte mit dem System der steuerbaren Drainagen. Details dazu finden sie im Folgenden.

SpreeWasser:N - Innovative Werkzeuge für den Wasserrückhalt in Brandenburg

Übergeordnete Projektziele

Das Projekt SpreeWasser:N - Adaption an Wasser-Extremereignisse: Dürremanagement, integrierte Wasserbewirtschaftungskonzepte und verbesserte Wasserspeicherung in der Region Berlin-Brandenburg - zielt auf die Entwicklung neuer Handlungsoptionen zur verbesserten Wasserspeicherung und innovativer Werkzeuge für ein integriertes Wassermanagement in Brandenburg ab. Brandenburg ist ein Bundesland mit einem der höchsten Wasserdefizite und Dürrerisikos in Deutschland. Entwickelt werden interdisziplinäre Ansätze für die Bewirtschaftung knapper Wasserressourcen in einer Region, die sowohl Wassermangel und Dürre als auch temporärem Starkregen ausgesetzt ist. Im Fokus stehen innovative Monitoring-, Vorhersage- und Kommunikationswerkzeuge zum Risikomanagement und Strategien zur Minderung negativer Folgen von Wasserextremereignissen. Die Fokusregion von SpreeWasser:N ist das Einzugsgebiet der Unteren Spree in Brandenburg. Das Projekt liefert Ergebnisse zu folgenden Themenfeldern:

- Vorhersage von meteorologischen Extremsituationen in der Region Berlin-Brandenburg

- Entwicklung eines online-Dürre-Frühwarnsystems

- Identifikation geeigneter ober- und unterirdischer Wasserspeicher mit Hilfe einer webbasierten Toolbox

- Prognose der Dynamik der Grundwasserneubildung und Entwicklung des Wasserdargebotes

- Prognose langfristiger, jahreszeitlich-dynamischer Kontrollparameter

- Ableitung ökologischer Kontrollparameter, insbesondere aquatischer Ökosysteme

- Erarbeitung von Vorschlägen für Anpassungen des WHG und BbgWG

- Schaffung von Anreizmechanismen und Maßnahmen zur Akzeptanzsteigerung bei eingeschränkter Wassernutzung

Optimierter Wasserspeicher durch steuerbare Drainagen

Ein Schwerpunkt von SpreeWasser:N ist die Verbesserung des Rückhalts von Niederschlag in oberirdischen und oberflächennahen Wasserspeichern. Die höchste Priorität wird dabei den Maßnahmen zugesprochen, die mit den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes und der Niedrigwasservorsorge korrespondieren. Neben den Maßnahmen, die auf eine hydrologische Stabilisierung beziehungsweise Renaturierung von Einzelgewässern und ihrer Flussauen sowie der Stärkung der Grundwasserneubildung in den Landschaften zielen, wird auch eine intelligente Lösung zum Wassermanagement auf den drainierten landwirtschaftlichen Nutzflächen konzipiert. Seit Dezember 2023 wird eine regulierbare Drainage in einem Regelungsschacht auf einer Testfläche südlich von Müncheberg bei Tempelberg getestet.

Potentiale von smarten Drainagen: Steuerungen im ökologischen Landbau in Baden-Württemberg

Machbarkeit von Smarten Drainagen in Baden-Württemberg

Im Zuge des Klimawandels hat sich die klimatische Ausgangslage zum Teil verändert. Nach den Projektionen der KLIWA (2006) sollen bis 2050 in den meisten Regionen Baden-Württembergs die Niederschläge im Sommerhalbjahr ab und im Winterhalbjahr zunehmen. Problematisch für die Produktionssysteme sind insbesondere Frühsommertrockenheiten.

In Zeiträumen mit geringen Niederschlagsmengen werden auf Grund des verbesserten Ablaufs von Bodenwasser durch die Drainierung die Auswirkungen des Niederschlagsmangels verstärkt. Gerade ökologische Betriebe mit begrenzter Flächenausstattung sind von der eigenen Futterherstellung abhängig. Bei zunehmenden Futterengpässen durch Wassermangel sind diese Betriebe zu Futterzukäufen und Ausweitung der Futterproduktionsfläche gezwungen.

In bisherigen Untersuchungen fehlen ausreichend Erfahrungen und Daten zum Einsatz von smarten Drainagen unter Praxisbedingungen an unterschiedlichen Versuchsstandorten. Des Weiteren können aus den bisherigen Arbeiten keine Rückschlüsse auf die Voraussetzungen, Möglichkeiten und Risiken einer flächendeckenden Umsetzung dieses Systems in Baden-Württemberg geschlossen werden. Diese sollen nun in einer Machbarkeitsstudie dargestellt werden.

Regulierte Drainagen im Praxistest der Landwirtschaftskammer NRW

Projektziele und Fragestellungen

Das Projektziel ist, Erkenntnisse und Ergebnisse über die Praxistauglichkeit von steuerbaren Drainagen zu sammeln. Dabei werden folgende Fragen adressiert:

- Wie funktioniert das Anstauen mit dem Regulierungsschacht im Praxisbetrieb (Wartungsaufwand, Handhabbarkeit der Einstellvorrichtung, Sedimenteintrag)?

- Wie weit wirkt der Anstaueffekt in die landwirtschaftliche Nutzfläche (Hangneigung, Bodenart, Bodenverdichtung, Befahrbarkeit)?

- Welche Auswirkungen hat der Einstau (anaerobe Verhältnisse) auf das Wurzel- beziehungsweise Pflanzenwachstum, auf das Bodenleben (zum Beispiel Regenwürmer) und den Nährstoffhaushalt

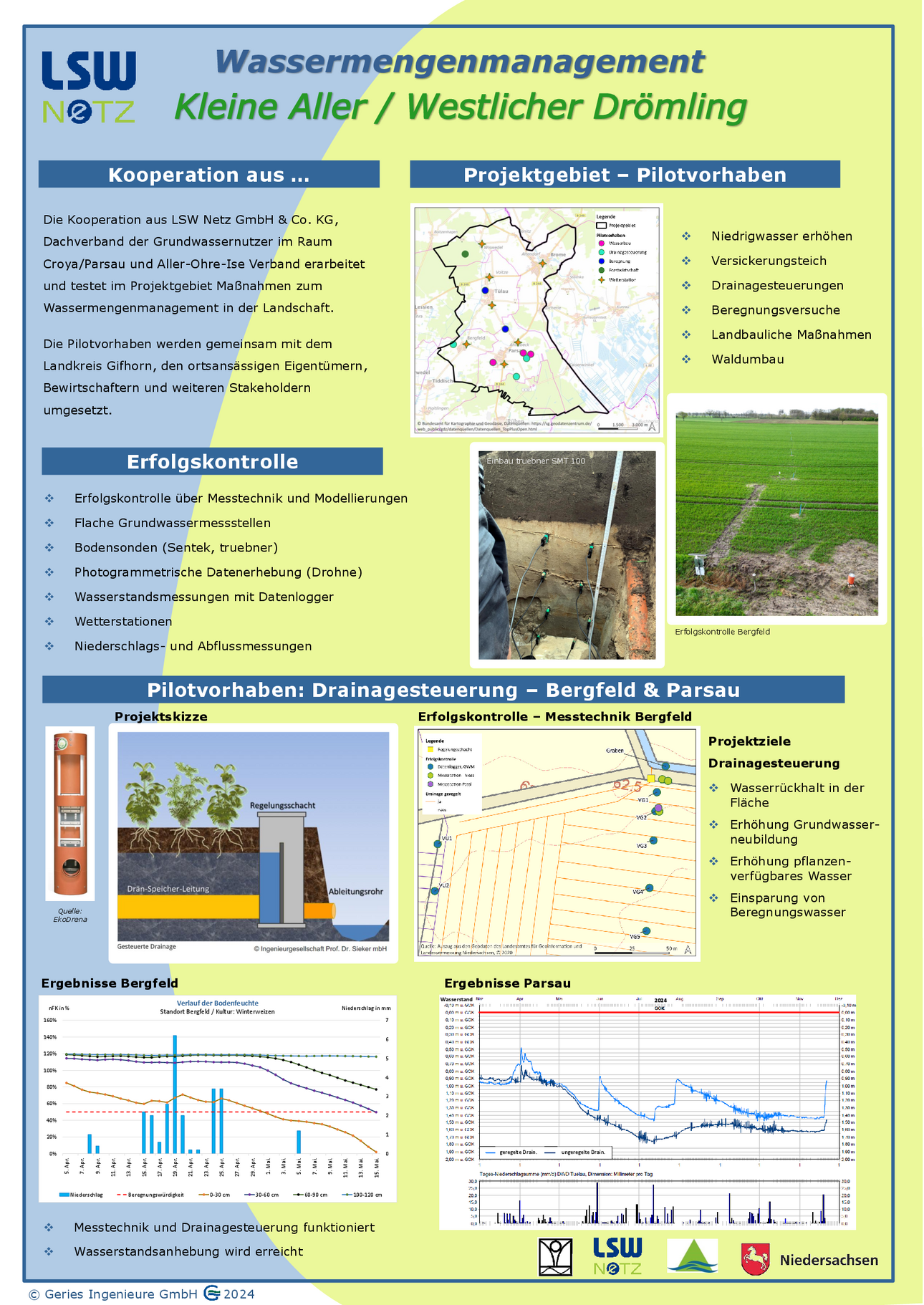

Wassermengenmanagement „Kleine Aller / Westlicher Drömling“

Projektbeschreibung

Das Projekt „Wassermengenmanagement Kleine Aller / Westlicher Drömling“ wird in Niedersachsen im östlichen Landkreis Gifhorn an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt auf rund 11.000 ha (davon 6.000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche) umgesetzt. Die Region ist von einer intensiven Grundwassernutzung durch Trinkwassergewinnung sowie einer flächendeckenden Feldberegnung aller landwirtschaftlicher Kulturen geprägt. In den betroffenen Grundwasserkörpern stehen für eine in Zeiten des Klimawandels gewünschte zusätzliche Wassernutzung keine Wasserressourcen zur Verfügung. Das Projektziel ist daher die nachhaltige Erhöhung der Grundwasserneubildung.

Neben einer umfangreichen Grundlagenarbeit und wasserwirtschaftlicher Bewertung vorliegender Daten werden mehrere Pilotvorhaben in der Praxis getestet. Diese Piloten sind gesteuerte Drainagen an mehreren Standorten, Einsatz effizienter Beregnungstechnik in Verbindung mit Feldversuchen sowie der Wasserrückhalt in Fließgewässern. Eine umfassende Erfolgskontrolle aus technischen Messinstrumenten (zum Beispiel Datenloggern, Abflussmessungen) und kalkulatorischen Berechnungen begleitet die Pilotmaßnahmen. In der Projektregion bestehen seit vielen Jahren gute Organisationsstrukturen über die Gewässerschutzberatung im Trinkwassergewinnungsgebiet Rühen der LSW Netz GmbH & Co. KG, die eine effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit gewährleisten. Neben zahlreichen Behörden sind sieben landwirtschaftliche Beregnungsverbände sowie der Aller-Ohre-Ise-Verband eng eingebunden.

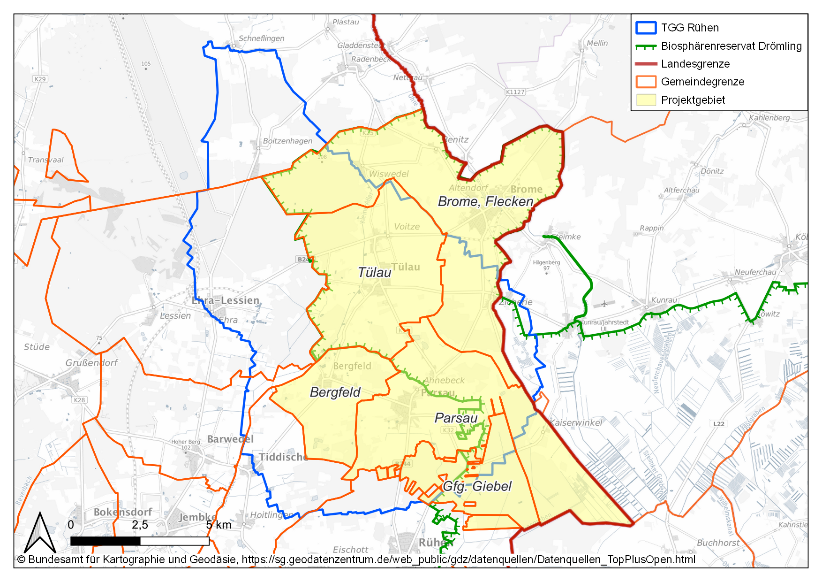

Das Projektgebiet liegt im westlichen Teil der Entwicklungszone des Biosphärenreservats Drömling und angrenzende Gebiete. Es umfasst die Gemeinden Bergfeld, Flecken Brome, Parsau und Tülau sowie das Gemeindefreie Gebiet Giebel (siehe Karte).Im wasserwirtschaftlichen Projektgebiet sind die Einzugsgebiete der Ohre und der Kleinen Aller vorherrschend. Dabei stellt die Grenze dieser beiden kleinen Flüsse die Wasserscheide Elbe-Weser dar. Die Ohre und ihre Zuflüsse sind zudem der wesentliche oberflächliche Zulauf in das grenzübergreifende Naturschutzgebiet Drömling. Dieses Niedermoor, dessen Wasservorkommen sich überwiegend aus dem Grundwasserzufluss aus nördlichen Richtungen (unter anderem aus dem Projektgebiet) speist, wird durch die Ohre entwässert.

Die beiden Grundwasserkörper Ise Lockergestein und Ohre Urstromtal grenzen im Projektgebiet aneinander. Im östlichen Teil des Projektgebietes besteht ein stark verzweigtes Grabensystem. Die Gemarkungen Parsau und Bergfeld sind nahezu flächendeckend infolge der Flurbereinigung Mitte der 1970er Jahre entwässert. Der Wasserrückhalt in den Fließgewässern, beispielsweise über Sohlgleiten und in den Flächen über gesteuerte Drainagen dient neben einer verbesserten landwirtschaftlichen Wassernutzung auch dem Hochwasserschutz.

Neben den bestehenden Pilotmaßnahmen wurden zusätzliche Fördermittel für den Einbau von weiteren 30 Drainagesteuerungen im Projektgebiet beantragt. Eine Entscheidung über die Zuwendung wird Anfang 2025 erwartet.